Sumber gambar: BBC Indonesia, EPA

Semak belukar menghutan di antara puing-puing bangunan. Jalan beraspal mulus mengular di tengahnya. Lalu-lalang kendaraan ramai melintas.

Hampir tak lagi tampak bekas-bekas likuefaksi 28 September 2018 lalu di wilayah Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah. Seperti menghilangnya bekas-bekas bencana, jangan-jangan ingatan kita tentang bencana yang lalu juga sudah memudar.

Tanggal 26 April 2024 nanti, kita akan memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Dengan momentum ini, kita diingatkan kembali dengan memori kebencanaan di kawasan Balaroa. Juga pentingnya kita menjaga memori sejarah kebencanaan. Agar kita bisa terus belajar bagaimana bersikap jika bencana terjadi.

Balaroa di Masa Lalu

Sebelum bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi yang melanda wilayah Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, hampir enam tahun lalu, kawasan Balaroa dihuni oleh ribuan orang yang menetap di Perumnas Balaroa, yang dibangun pada dekade 1980-an.

Tidak ada yang menyangka, kawasan perumahan padat penduduk ini akan menjadi kuburan massal bagi ribuan korban likuefaksi.

Bencana 28 September 2018 membuka beragam kisah tentang kawasan Balaroa, juga asal-usul kawasan tersebut. Kawasan Balaroa ternyata memiliki sejarah panjang kebencanaan, yang memorinya tak terwariskan, akibat budaya tutur yang tergerus jaman.

Kita mulai dari penamaan Balaroa itu sendiri. Nama Balaroa sendiri merupakan sebutan lokal bagi sebuah tanaman dengan nama latin Kleinhovia hospita. Balaroa juga dikenal dengan nama Katimaha.

Tumbuhan kayu berukuran kecil hingga sedang ini tumbuh banyak di sekitar wilayah sungai. Daun dan kulit batangnya sering digunakan untuk pengobatan tradisional, misalnya untuk membunuh kutu rambut dan penyakit dalam.

Tumbuhan kayu berukuran kecil hingga sedang ini tumbuh banyak di sekitar wilayah sungai. Daun dan kulit batangnya sering digunakan untuk pengobatan tradisional, misalnya untuk membunuh kutu rambut dan penyakit dalam.

Penamaan Balaroa sendiri, mengindikasikan kawasan Balaroa merupakan kawasan yang berada di dekat daerah aliran sungai (DAS).

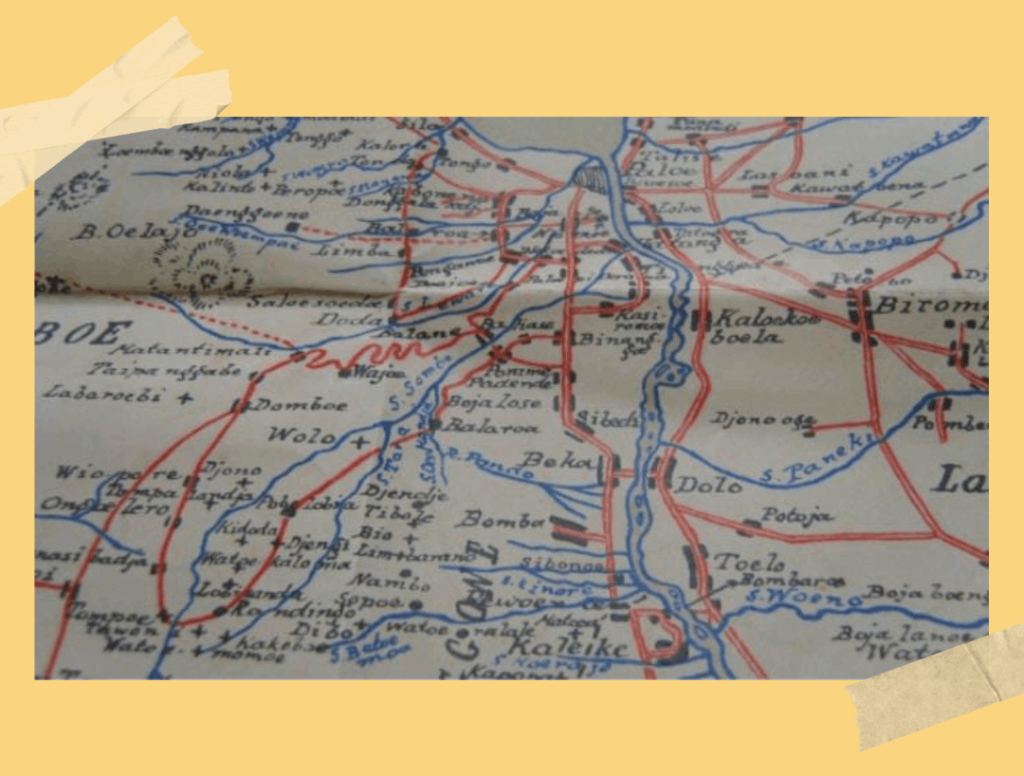

Iksam, seorang arkeolog yang kini menjabat Kepala Bidang di Dinas Kebudayaan Provinsi Sulteng mengatakan, pada sebuah peta tua Sulawesi Tengah yang dibuat oleh etnolog Albert C Kruyt pada tahun 1916, wilayah-wilayah yang terdampak likuefaksi pada 28 September 2018 lalu, dulunya merupakan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dalam peta itu, wilayah Petobo yang terbenam lumpur saat ini adalah bekas DAS Kapopo, atau yang dikenal dengan nama lain yakni Sungai Nggia. Wilayah lainnya yang dilanda likuifaksi seperti Jono Oge dan Balaroa, dulunya adalah DAS Sungai Paneki dann DAS Sungai Uwe Numpu.

Donna Evans, dalam Kamus Kaili Ledo -Indonesia – Inggris yang diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2003, mengartikan Lonjo dengan tenggelam dalam lumpur atau air yang dalam. Kemudian, Subainda, warga sekitar Perumnas Balaroa, sebagaimana dikutip Mohammad Herianto dalam Jejak Nama Tanah berlumpur di Balaroa menyebut, dalam Bahasa Kaili, Lonjo berarti tanah berlumpur.

Subainda menyebut, dahulu Lonjo bukan tempat pemukiman, karena struktur tanahnya yang berlumpur. Bahkan kata dia, para pedagang yang akan berjualan di Pasar Tua Bambaru, harus jauh memutar menghindari daerah Lonjo. Mereka lebih memilih lewat Kampung Duyu dan Pengawu yang berada di sebelah selatan Balaroa, meski jaraknya lebih jauh.

Sebagian besar warga dari wilayah Marawola Barat yang berada di pegunungan di sebelah barat Balaroa, tidak mau mengambil risiko dengan melewati Lonjo karena takut terbenam.

Selain dikenal dengan sebutan Lonjo, masyarakat setempat sering pula menyebutnya dengan istilah Tonggo Magau. Mohammad Herianto mengutip Alm. Andi Alimuddin Rauf, salah seorang tokoh masyarakat di Kota Palu mengatakan, sebutan itu lahir, karena di kawasan tersebut banyak kubangan kerbau milik Raja Palu.

Kemudian di arah timur Lonjo, terdapat nama Puse Ntasi yang dalam bahasa Kaili berarti pusat laut. Sebutan itu bermula dari adanya sumur yang airnya asin. Sumur itu diyakini terhubung dengan pantai Teluk Palu. Keyakinan itu bermula saat hilangnya kerbau Raja Palu yang jatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah beberapa hari, bangkai ternak itu justru ditemukan di pesisir Teluk Palu.

Memori Kebencanaan Balaroa

Dalam film berdurasi 15 menit tersebut, Mama Padja menceritakan bagaimana leluhurnya mewariskan memori kebencanaan tentang Balaroa. Ceritanya sama persis dengan cerita yang dituturkan oleh Subainda dan Alm. Andi Alimuddin Rauf.

Kisah tentang memori kebencanaan kawasan Balaroa di atas, merupakan salah satu bukti, masyarakat Palu, khususnya masyarakat Suku Kaili, telah mengenal konsep kesiapsiagaan bencana, salah satunya dengan penamaan tempat, sesuai dengan karakteristiknya.

Masyarakat Suku Kaili menamakan sebuah tempat atau kawasan, mengacu pada tiga aspek. Pertama, flora dan fauna setempat. Kedua, peristiwa alam atau peristiwa sejarah. Ketiga, nama tokoh. Bencana 28 September 2018 membuka mata khalayak, juga masyarakat setempat, tentang bagaimana toponimi menjadi penanda bagi masyarakat terhadap kawasan yang dinilai memiliki risiko terdampak bencana.

Hari Kesiapsiagaan Bencana

Melihat kenyataan di atas, tidaklah berlebihan jika di momen Hari Kesiapsiagaan Bencana kali ini, pengetahuan-pengetahuan lokal terkait kebencanaan yang ada di Kota Palu, diwariskan kepada generasi berikutnya, dengan memasukkan pengetahuan tersebut ke dalam kurikulum pembelajaran di satuan pendidikan yang ada di Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah strategis pada 2019 lalu, dengan menggagas hadirnya sebuah Panduan dan Bahan Pembelajaran Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Terintegrasi dalam Kurikulum 2013. Sayangnya, bahan ajar tersebut tidak lagi ditindaklanjuti dengan penerapan di satuan pendidikan.

Itu adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan. Penyelenggaraan program SPAB diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB.

Selain itu, Pemerintah Kota Palu juga dapat memasukkan pembelajaran mitigasi bencana berbasis kearifan lokal ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah. Berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79/2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki setiap daerah memungkinkan daerah mengembangkan kurikulum mulok bagi sekolah-sekolah di daerahnya.

Pemerintah Kota Palu sudah punya bahan ajar pembelajaran mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Kini kita tinggal menunggu komitmen pemerintah untuk menerapkannya dalam pembelajaran di satuan pendidikan. Hal ini adalah sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah untuk mewujudkannya, dengan semangat “Siap Untuk Selamat” menuju "Palu Tangguh, Palu Hebat".

Tentang Penulis

Jefrianto adalah jurnalis dan penulis buku tentang sejarah kebencanaan di Palu yang berjudul “Tak Ada yang Kebetulan: Kehidupan di Atas Sesar Palu Koro”. Ia juga adalah Alumni We Create Change Vol.3 yang diselenggarakan WeSpeakUp.org